「三重大学 医学部」研修 |

||

| 三重大学大学院 医学系研究科准教授 磯和 勅子 先生 三重大学大学院 医学系研究科 助教 北川亜希子先生 三重大学大学院 医学系研究科 講師 太城 康良 先生 |

||

| 実施日 | 2011/8/10(水) |

|

| 参加者 | 本校生徒1年生 17名 引率教諭 2名 |

|

| 研修内容 | ・09:40〜09:50 挨拶・研修の説明 ・09:50〜11:15 高齢者疑似体験(体験装具の装着) ・11:15〜11:40 グループ毎に発表 ・11:40〜12:00 アンケート・挨拶 ・12:00〜13:00 昼食・移動 ・13:00〜13:20 挨拶・講義 ・13:20〜14:30 骨模型観察 ・14:30〜15:00 休憩 ・15:00〜16:30 救急体験 ・16:30〜16:40 総括・解散 |

|

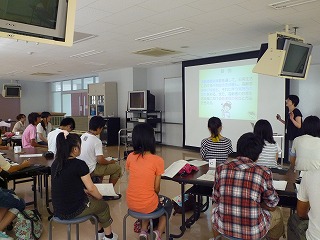

| 研修の様子 | ||

|

|

|

|

|

|

| 生徒の感想 | ||

| ◇高齢者疑似体験をするまでは、歩くのが遅い高齢者を見ていると、少しいらいらしてしまっていたが、今回の体験をして、体が思うように動かない高齢者の気持ちがよく分かった。体験をしているとき「早くすわりたい」「早く装置を外したい」と何度も思った。それと同じように、体が思うように動かないことによって高齢者は、「外出したくない」と思うのだろう。そして、寝たきりになり動けなくなってしまう人が多いのだと思う。それを改善するためには、周りの人々の配慮が一番大切だと思った。また段差を無くしてスロープにするなど、ユニバーサルデザインのものをもっと作っていくべきだと思った。 骨の観察では、骨の多さを実感できた。また、骨にもいろいろな工夫があるということがとてもよく分かった。救急体験では、とりあえずAEDが届くまで「心臓マッサージを続ける」ことが大切だと分かった。また、周りの人々と協力して素早い対応をすることが大切だとわかった。今回の実習で学んだたくさんのことを、日々の生活に生かしていきたい。 ◇骨の形に、神経、内臓との兼ね合いや他の骨との組み合い方、関節の曲がり方などそれぞれに、ちゃんと意味があることを知り、驚きました。そしてそのような細かい仕組みによって成り立っている生物の体に尊崇の念を抱きました。骨学は他の分野と結び付けることが大切なので、今度は内臓や筋肉の作りから体について学び、よりそれぞれの知識を深め合っていきたいです。 ◇心臓マッサージの方法や、AEDの使い方は小学生の時に教えてもらったことがありましたが、人形を使って実際にするのは初めてでした。ビデオを見て理解できても、実際にやってきたときに手順を忘れたり、指示の仕方を間違えたりして大変でした。心臓マッサージは簡単そうに見えましたが、やってみるとすごい力が必要であることがわかりました。AEDは電源を入れると指示してくれるので、使いやすかったです。今までは「人工呼吸もする必要がある」と思っていましたが、患者さんが口を怪我している場合もあるので、人工呼吸はどちらでも良いそうです。もし町を歩いていて倒れている人を見かけたら、今回学んだことを活かして救命活動を行いたいです。 ◇様々な体験をさせていただき、とても良い経験になりました。先生方の講義は、とても分かりやすくておもしろかったです。看護も医学も、患者さんの立場になって考えることが大切だと知りました。大学には、いろいろな装置や本物そっくりの模型が大量にあり、驚きました。今回の研修で人間の体の仕組みに興味を持ったので、将来は医学を学んでみたいなと思いました。 |

||